この記事で紹介する「源泉徴収ありなしの違い」を知れば、新NISAと特定口座の使い分けに困らなくなり、自分に合った運用ができるようになります。

記事前半では、源泉徴収あり・なしの違いやそれぞれの特徴を解説。

記事後半では、特定口座と一般口座の違いに加え、確定申告をした方がよいケース、よくある質問への回答も紹介しています。

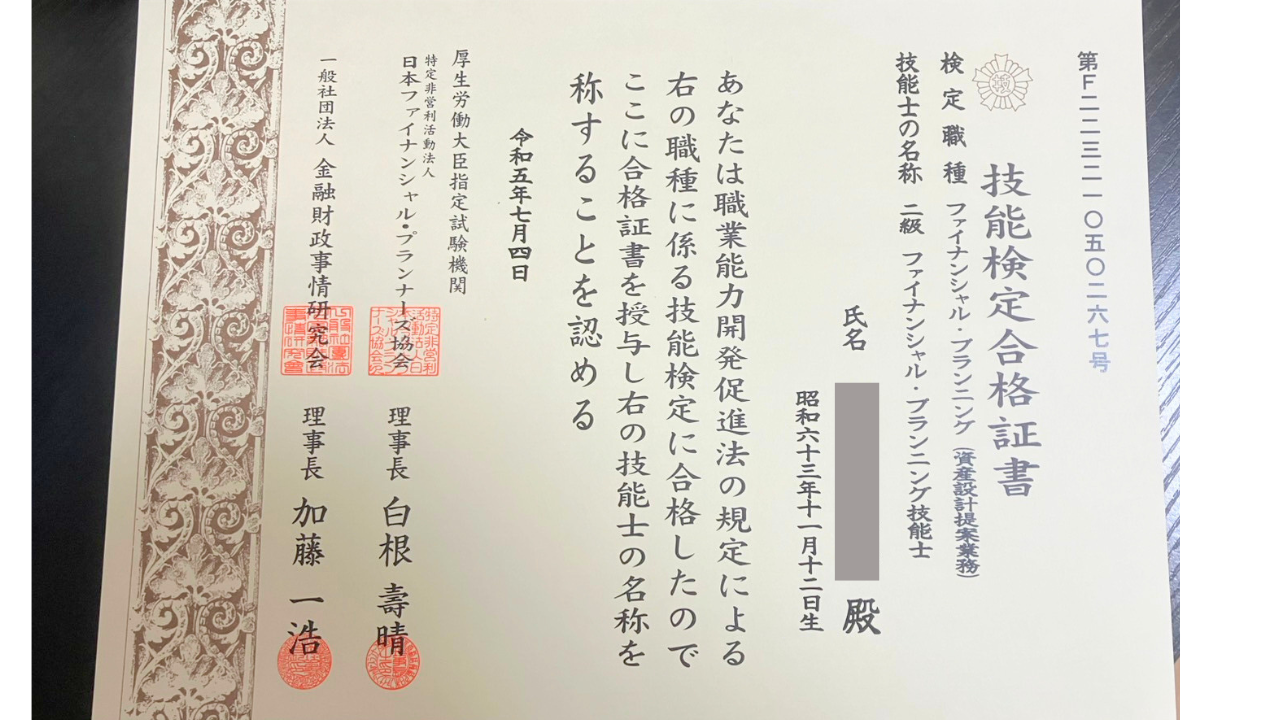

FP2級(資格番号:第F22321050267号)

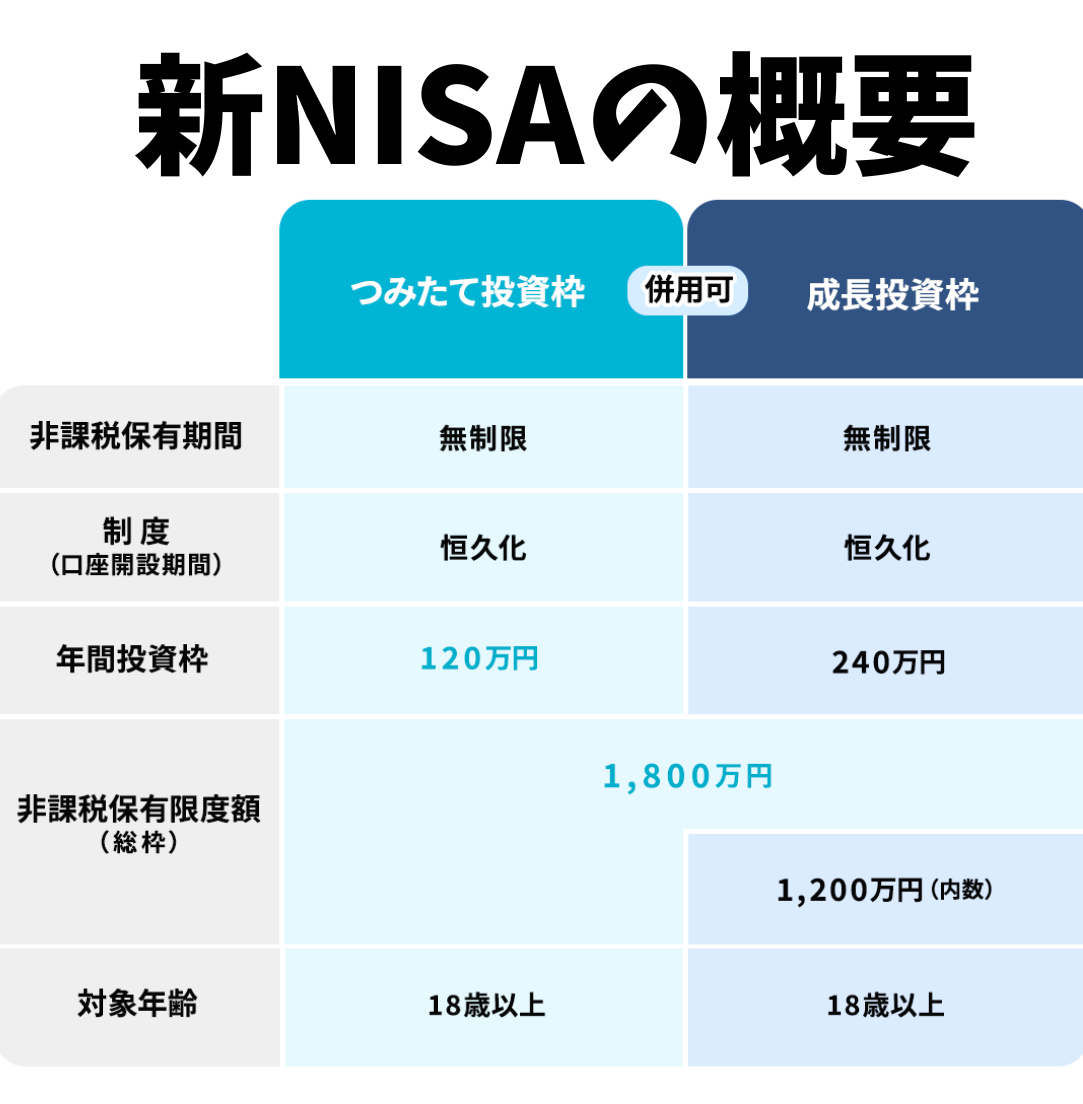

新NISAでは源泉徴収あり・なしの設定は不要!

結論から言うと、新NISA口座には「源泉徴収あり・なし」の設定はありません。

新NISAでは運用益や配当金がすべて非課税になるため、そもそも税金を引かれる仕組みがないからです。

特定口座では利益が出ると自動的に税金が差し引かれる「源泉徴収あり・なし」を選べます。

| 項目 | 特定口座 | 新NISA |

|---|---|---|

| 課税の有無 | 課税対象(約20.315%) | 非課税 |

| 対象となる利益 | 売却益・配当金など | 売却益・配当金など(すべて非課税) |

| 源泉徴収の設定 | 「あり」or「なし」を選択可能 | 設定不要(そもそも非課税) |

| 確定申告の必要性 | 条件により必要 | 不要(非課税のため) |

特定口座の源泉徴収あり・なしの違い

特定口座では「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選びます。

ここでは、源泉徴収ありとなしの違いや、向いている人の特徴を詳しく解説していきます。

| 項目 | 源泉徴収あり | 源泉徴収なし |

|---|---|---|

| 税金の支払い | 証券会社が自動で徴収(約20.315%) | 利益はそのまま入金、自分で申告して納税 |

| 確定申告の必要性 | 原則不要 | 利益が出た場合は必要 |

| 損益通算 | 原則できない(他口座との通算不可) | 可能(複数口座の損益を合算できる) |

| 向いている人の特徴 | ・確定申告を避けたい人・手間なく管理したい人 | ・節税したい人・複数口座を使っている人 |

| メリット | ・手間がかからない・納税漏れの心配がない | ・節税の自由度が高い・損益通算ができる |

| デメリット | ・節税の自由度が低い・損益通算できない | ・確定申告が必要・手続きに手間がかかる |

源泉徴収ありの特徴

「源泉徴収あり」を選ぶと、証券会社が利益にかかる税金(約20.315%)を自動で引いてくれます。

たとえば、株を売って10万円の利益が出た場合、自動的に約2万円の税金が引かれ、手元に入るのは約8万円となります。

- 確定申告をしたことがない人

- 税金の計算に不安がある人

- 手間をかけずに投資をしたい人

ただし、損失が出た場合に、他の証券口座と損益通算ができない点には注意しましょう。

源泉徴収なしの特徴

「源泉徴収なし」を選ぶと、税金が自動で差し引かれず、利益はそのまま全額入金されます。

そのため、利益が出た場合は、自分で確定申告する必要があります。

- 損益通算を活用したい人

- 複数の証券会社を使っている人

- 節税を意識して投資したい人

A証券で利益がでて、B証券で損失が出た場合でも、確定申告すれば損益通算で節税ができます。

特定口座と一般口座の違い

証券口座には「特定口座」と「一般口座」の2種類があります。

税金の計算方法や確定申告の手間に大きな違いがあるため、それぞれの特徴をしっかり押さえておきましょう!

| 項目 | 特定口座 | 一般口座 |

|---|---|---|

| 年間取引報告書の作成 | 証券会社が作成してくれる | 自分で取引記録を管理し、集計が必要 |

| 確定申告の必要性 | 源泉徴収あり:不要源泉徴収なし:必要 | 必ず自分で申告が必要 |

| 税金の自動計算・納付 | 可能(源泉徴収ありの場合) | 自分で計算・納付する必要がある |

| 向いている人の特徴 | 投資初心者・手間をかけたくない人 | 経験者・自分で管理したい人 |

特定口座の特徴

特定口座では、証券会社が年間の取引内容をまとめて「年間取引報告書」を作成してくれるため、自分で計算や記録する必要がありません。

「源泉徴収あり」を選べば、税金が自動的に差し引かれるため、原則として確定申告が不要になります。

損益通算や損失の繰越控除などを活用したい場合は「源泉徴収なし」を選び、自分で確定申告しましょう。

一般口座の特徴

一般口座では、証券会社から「年間取引報告書」などの書類が発行されません。

そのため、取引記録・損益計算・確定申告のすべてを自分で対応する必要があります。

非上場株式や先物取引・オプション取引・FX取引など、特定口座では取り扱えない商品に投資する場合に、一般口座が使われます。

特定口座源泉徴収ありでも確定申告をしたほうがよい3つのケース

「源泉徴収あり」の特定口座を選んでいても、確定申告することで節税につながるケースが3つあります。

- 他口座と損益通算する場合

- 損失を翌年に繰り越す場合

- 配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外の場合

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

他口座と損益通算する場合

「損益通算」とは、複数の証券口座で発生した利益と損失を相殺して税金を軽減する制度です。

たとえば、A証券で10万円の利益、B証券で8万円の損失が出た場合、本来は差額2万円に対して課税されます。

源泉徴収ありの口座では10万円全額に対して税金が引かれてしまうため、確定申告で損益通算することで払いすぎた税金を取り戻せます。

A証券(源泉徴収あり)

10万円の利益 → 約2万円の税金が自動で引かれる

+

B証券(別の口座)

8万円の損失 → 税金はかからないが損だけ残る

▼確定申告すれば…

A証券の利益10万円 − B証券の損失8万円 = 実質2万円が課税対象

すでに10万円に対して引かれていた税金のうち、差額が「還付」される!

損失を翌年に繰り越す場合

株式や投資信託で損失が出た場合に「繰越控除」を活用すれば、最大3年間繰り越しができ翌年以降の利益と相殺できます。

たとえば、2024年に30万円の損失があり、2025年に20万円の利益が出た場合を考えてみましょう。

繰越控除を活用すれば、2025年の利益に対する税金を0円にできます。

2024年:30万円の損失

→ 税金はかからないが、この損失は確定申告で「繰越控除」として記録

▼

2025年:20万円の利益

→ 繰り越した損失と相殺され、利益20万円 − 損失30万円 = 税金ゼロ!

残った損失10万円は、さらに翌年に繰り越せる!

配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外の場合

配当金の受け取り方法が「株式数比例配分方式」以外の場合、証券会社ではなく企業から直接配当金が支払われます。

配当金の情報が特定口座に反映されないため、証券会社側で損益通算や税金の自動計算が行われません。

つまり、ほかの口座の譲渡損失などと配当金を相殺できず、税負担が増える可能性があります。

新NISAの源泉徴収あり・なしに関するよくある質問

ここでは、新NISAと特定口座の関係で、よくある質問にお答えします。

併用可能です。

新NISA口座と特定口座は別枠で管理されており、同じ証券会社で両方使えます。

新NISAの取引内容が会社に通知されることはありません。

給与所得以外の申告がなければ、住民税の通知を通じて会社に知られるリスクはありません。

新NISAで得た利益や配当金は非課税のため、年末調整や確定申告の対象にはなりません。

特定口座の源泉徴収区分は、年度ごとに変更できます。

まとめ|新NISA開設時の特定口座は「源泉徴収あり」で決まり!

今回の記事では、新NISAでは源泉徴収の設定が不要である一方、特定口座では「源泉徴収あり・なし」のいずれかを選ぶ必要があることを解説しました。

あらためて、要点をおさらいしましょう。

新NISA

・そもそも源泉徴収の設定がない

・非課税運用なので確定申告は不要

特定口座(源泉徴収あり)

・税金が自動で引かれる

・確定申告やらなくてもOKだが損益通算はできない

特定口座(源泉徴収なし)

・確定申告が必要

・損益通算や繰越控除、配当金の管理が可能

新NISAでは運用益が非課税となるため、源泉徴収の設定は不要です。

しかし、新NISA口座開設時には特定口座もあわせて開設されるため源泉徴収「あり」か「なし」のどちらかを選択しなければなりません。

投資初心者の方は、新NISA口座開設時は、確定申告の手間がかからない「特定口座(源泉徴収あり)」で申し込むのがいいでしょう。

まずは「源泉徴収あり」で始めて、投資に慣れてきたら見直してみるのもおすすめです。